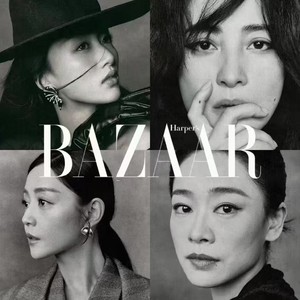

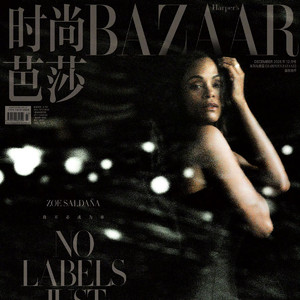

【时尚芭莎网讯】时尚芭莎

“黑镜”之名,总召唤着晦暗的当代屏幕世界,但黑色平面上的人类镜像,其实有着相当悠久的历史。我们的祖先走到夜晚的水边,也能借着月光看见类似的幻影,他们渐渐知道那是自己的形象。在最前沿的事物里,也蕴含着我们许久以前就曾拥有的东西。

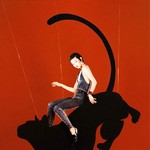

《黑镜》第七季海报

第七季的《黑镜》怀着前所未有的柔情,探索着过去与未来的交界。首集开场,有位女孩因旧鞋而自卑,身为女主角的教师温和地劝告她:“那不是旧,只是复古。”这一次,这部以畅想新技术闻名的科幻剧集,弥漫着复古的氛围。

《黑镜》第七季《普通人》剧照

角色们因老式照片而迷惘,因像素游戏而狂热。甚至还有对过往《黑镜》的怀念:最终集极罕见地延续了第四季的一则故事。

而在怀旧的黑色旋涡中,引发最多共鸣的,仍是那部缄默却真挚的《梦幻酒店》:在人工智能的辅助下,一位现代演员浸入上世纪40年代的电影世界,她本以为只是场跨时空的表演,不知不觉间,竟与片中角色相恋。

《黑镜》第七季《梦幻酒店》海报

我们采访了创造出《梦幻酒店》的中国导演王昊鹭,谈论了那些散落片中的记忆碎屑。

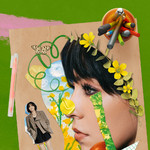

导演王昊鹭

在时空中漫游的观众们,看见了仿照《卡萨布兰卡》(1942)或《相见恨晚》(1945)塑造的黑白影像,看到了创造出《仁心与冠冕》(1949)与《老妇杀手》(1955)的伊灵制片厂,看出了这位深受《八部半》(1963)和《假面》(1966)影响的导演,想用光影雕琢人心的渴望。在穿越电影史的梦幻酒店里,随意打开一扇门,都会坠入装潢、陈设各异的时光。

电影《卡萨布兰卡》(1942)《相见恨晚》(1945)

《仁心与冠冕》(1949)剧照

右滑查看更多

电影《老妇杀手》(1955)《八部半》(1963)

《假面》(1966)剧照

右滑查看更多

往昔的废墟不仅重新筑成了新的影像,也重新塑造了人类自身。这部影片与这篇访谈,其实都讲述着寻觅自我的故事。王昊鹭从旧媒介的手工性,谈到在超市挑选饮料的抉择;从演员的分裂感,谈到无处不在的监控技术;从另一种结局的方案,谈到艺术创作过程的本质。

导演王昊鹭和演员艾玛·科林

但无论这一切多么零散,最终都纷纷落向了她的自我,落向她的身份与立场、迷惘与顿悟、憎恶与渴念。无论多么琐碎,正是这些已经离我们而去的东西,共同构成了我们。

《黑镜》第七季《梦幻酒店》剧照

Q

A

时尚芭莎

王昊鹭

这一季的《黑镜》包含了许多新旧媒介的互动,那些未来显得不再那么遥远,甚至与过去紧密相关。为何这次主创陷入对旧照片、老电影与像素游戏的怀念?

这确实涉及主创查理·布鲁克(Charlie Brooker)的心境变化。他创作《梦幻酒店》的剧本时,行业恰好发生了很多变化,包括人工智能的介入、更频繁的罢工等等。

而且无论在英国还是美国,流媒体大势都已经来袭,独立电影的拍摄空间越来越少。影院里大多是资本机器造出来的产品,这些电影和“人”已经没什么关联了。

查理住在伦敦的伊灵,早期著名的“伊灵喜剧”(如《仁心与冠冕》《老妇杀手》等)都拍摄于此。《梦幻酒店》的开场镜头里,就包含了伊灵制片厂的画面。现在再去,会发现那里已更加衰败了。

查理在繁荣的英国电影文化环境中成长,他对过去有许多怀念,包括那些人、那些事,那种拍摄电影的方式——大家团结在一起,用手工打的光、画的幕布,一切都要用手触碰,和现在完全不同。

查理也说他老了,变得柔软了,这些都在作品中有所展现。《梦幻酒店》其实是这季最早写的故事,其他故事都是后来慢慢想出来的。

所以您导演的这一集可以说是整季的情感核心。

可以这么说。在执行制片人杰西卡·罗兹(Jessica Rhoades)的印象中,编剧查理平日里幽默风趣,几乎从来不会落泪。但这次他看《梦幻酒店》时,看得热泪盈眶。

他特别在乎这些故事,我们也讨论了许多情感话题,他似乎不再像过去那样,非常尖锐地探讨技术和人性的关系。

《梦幻酒店》由查理编剧,但故事的许多转折处,都能感受到叙事的其他可能性,譬如结尾时布兰迪也可能选择永远留在影片里。如果您自己来写,您觉得会有什么变化?

比如在重置时间以后,我可能会更关注两位女主角。目前的故事里,核心视角还是聚焦于控制室的反应,以及虚构影片的完成。最后那场殉情戏,也是以“影片”为本。

但我个人其实不太在乎这些了,所以我会深入探寻两人的情感世界,强化布兰迪的视角,让她追问多萝西是否还有更多回忆。我可能会通过台词上的双关语,在既有的“戏中戏”里,再添一层戏剧。我也会更关注布兰迪最后的抉择,以及她自己内心的感受。

这个角度很有趣,最极端的情况下,甚至可以不再出现控制室,完全沉浸于影片中。

是的,布兰迪也可能不想再回到好莱坞的世界,就像多萝西一样,不想困在虚幻的牢笼里。她可能会联合多萝西一起反叛,采取一些激进的行动,一起颠覆这个控制室,寻找拯救彼此的方式。

除情节外,风格转折在《梦幻酒店》里也很显著,包括彩色场景里含蓄的中远景、20世纪40年代黑白电影式的特写,以及布兰迪视角的、现代运动镜头与黑白影像的结合。多萝西回忆过去时,又出现了第四种梦幻般的风格。您一开始就为这些风格构想了明确的结构吗?

这些观察都很准确,我们最初讨论时,最早考虑的就是风格问题。首先是色彩与画幅的切换,控制室导演的彩色视角里,黑白银幕采用了4:3的画面比例,这就是那个年代的电影画幅。

但布兰迪进入影像后,我们转入她的视角,也转用现代画幅,这非常重要,这让布兰迪的视野变得很广阔,自由度也提升了,仿佛不是在拍电影,而是真正在与多萝西交往。

第三次切换从布兰迪视角转入多萝西视角,后者意识到自己只是演员,然后陷入回忆,那是多萝西唯一处于彩色空间的场景,我们专门给摄影师与调色师找了样片,想塑造凄美、忧伤的复古褪色质感。这个场景的基调从一开始就确立了,我们一定要在那场戏里展示有血有肉的多萝西。

在多萝西的回忆戏里,我还选择了40帧而非25帧拍摄,结合手持镜头,创造了一种缓慢、私密、梦境般的视觉感受,让观众直觉地体验这些记忆碎片,这与控制室大屏幕里的克拉拉完全不同,一边是默片时代的女明星,另一边是真实的人,这一切也联系着两位女主角的情感变化。

最后还有音效变化,无论是控制室看到的黑白电影,还是布兰迪初入影像时的现代画幅影像,都采用了老电影式的单声道。直至系统瘫痪,两人开始在影像中独处,我们转用环绕立体声,仿佛两人忽然沉浸于另一个世界。

这些风格巧思也强化了两位主角的虚幻感、分裂感与动人共鸣。您自己合作的演员们,是否也有类似的感受?

她们都很有共鸣,伊萨·雷(Issa Rae)本人其实就和布兰迪的角色很像,是一位黑人女明星,住在好莱坞,有套带游泳池的大房子。作为演员,她可选的角色也同样受限。

艾玛·科林(Emma Corrin)自己认为是Non Binary的性别角色(非二元性别),并不认为自己完全是位女性,但找她出演的角色,大多也都非常女性化。在《梦幻酒店》这样的故事里,她们都看见了自己,无论多么成功的演员,大多数时候还是任人摆布,没什么主观能动性。

《黑镜》第七季《梦幻酒店》幕后照

有趣的是,《梦幻酒店》里有句台词就是“演员们喜欢主观能动性”(actors love agency)。配有段对话时,奥卡菲娜说了很多遍,我当时问她,你最喜欢哪条?她愣了,因为没有导演问过她喜欢哪一条,他们都会直接决定。所以她说,她不知道,由我来定。我就跟她开玩笑说,演员不是喜欢主观能动性吗(笑)?

很多时候,演员只能在表演里倾注情感,他们无法决定其他任何东西。布兰迪与多萝西都有过这种孤独、脆弱的经历,这种如同被囚禁的感觉,所以她们的联结才格外动人。

“黑镜”这个名字告诉我们,如今到处都是黑色的屏幕,我们生活在屏幕的世界里。所以,在这个故事里,那个系统故障、无人监控的段落才最动人,那时她们才真正相爱。

系统故障后,两人终于能在无人监视的电影时空里独处。我阅读评论时发现,这个段落确实打动了许多人,它之所以引发共鸣,是否因为这种囚禁感已经超越了演员的范畴?无处不在的数字技术,让人们总像被“控制室”操纵。

我特别喜欢这个问题,我也认为这个故事不局限于人工智能或电影行业。大家已经很难在不受监视的情况下,尽情而自由地享受当下了。

“黑镜”这个名字告诉我们,如今到处都是黑色的屏幕,我们生活在屏幕的世界里。所以,在这个故事里,那个系统故障、无人监控的段落才最动人,那时她们才真正相爱。

查理也强调,影片前半部分一定要强调监视感,要反复打断她们,这样等到系统故障后,就会有两人在月球上独处的感觉。她们仿佛远离尘嚣,成了两个自由的灵魂。

如今我觉得人人都处于相似的困境,在监控资本主义的系统里,我们都被各种条条框框所限制,都在不停地刷手机,盯着别人给你推送的东西,很少有放空一切的时刻了。在这样的空间中,大家日复一日、年复一年地消磨自己的生命力与意志力。

在《梦幻酒店》里,当多萝西弹奏《月光》时,正是在无言地传达冲破虚无的渴望。虽然那场戏很安静,但非常有力,蕴含着非常当下的情绪,所以才能获得共鸣。

其实这个段落反复让我想起十几年前,那时会用聊天室或短信这种交流方式,但这种原始技术反而能让你逃避现实,躲入虚拟空间。如今新锐技术已覆盖世界,我们要躲的却已不是现实,而是更前沿的媒介了。

确实如此,或许查理也是因此才这么喜欢旧媒介吧。比如最后两人重聚的场景,他没有选择更尖端的科技,而是用了电话这种复古媒介。

在以前,其实发短信很浪漫,因为你无法直接通过视频看见对方,也不知她是否看到了短信,心里的渴望就会更强烈:她在哪儿?她看到我的短信了吗?而且每个按键都要按好几遍,才能选到你想要的字母,所以当时发短信,意味着你真的很想发。这一切给了我们很多属于内心的私密空间,能生发出许多情感。

现在有了微信这样的平台,感觉其实不太一样了。有什么事,随便发个语音就行了。一切仿佛都能一键实现,所以许多人慢慢不再知道自己想要什么。买东西也是如此,下个订单,过两天就能送到门口。但我其实特别喜欢逛超市,因为可以遇到很多人,而且可能会发现自己还想要别的东西。

比如你很喜欢椰子水,如果只是一键在网上购买,那一辈子都喝一个自己了解的牌子,但如果去了超市,会发现货架上摆了别的牌子,一买发现比之前的还好喝。这种很小的事情,也能带来很大的快感。重点不在于好不好喝,而在于你发现了更喜欢的东西,你也渐渐会发现自我。

谈到发掘自我,您曾在内地名校上学,也曾在香港投行工作,在这些关键的节点,您是如何突破旁人看法,最终走上电影道路的?

许多朋友都问我,怎么这么勇敢,居然做这种事情?说起来大家可能会惊讶,但这其实是最容易的决定。因为我清楚地知道自己讨厌投行,也知道自己喜欢电影。

这样一来,等于我在放弃特别讨厌的东西,选择特别喜欢的东西,这根本不需要什么勇气。

很多人觉得转型很难,或许只因为不知道自己真正喜欢什么。还有人不好意思承认自己喜欢的东西,或者没把它们当回事。所以,我觉得我们应该把自己当回事,这非常重要。很多时候,你意识到自己喜欢什么、不喜欢什么以后,就永远不会改变,你永远都会喜欢这个。

您曾谈到过对伯格曼(Ingmar Bergman)、费里尼(Federico Fellini)等导演的喜爱,这些作品其实与现在有机会创作的影片已经非常不同,您觉得在创作过程中,他们的影响体现在何处?

我曾以为电影只是故事,他们的影片给我最大的启发,是让我意识到原来电影还有别的拍法。渐渐地,像《八部半》《奇遇》《处女泉》这样的影片,给我的影响变得比那些故事性的影片更大,它们不断逼迫我思考。

这些影片不只是用情节堆砌而成,它们都是从我们的心境出发,探讨的是人类的精神世界。它们的故事其实都很简单,但真正有力量感的,是创作者对人性的拷问。它们体现了电影作为媒介、作为艺术形式的潜能与高度,体现了通过微妙细节展露人心宇宙的能力。

《梦幻酒店》本身也在探讨电影这种媒介的可能性。那部戏中戏仿佛一直处于未完成状态,可以不断被推翻、改编,不断被赋予新人物、新剧本。直到最后,我们也很难肯定它是否已经完成。您怎么看待电影的这种弹性?

拍电影的时候,你永远无法知道什么才是真正的完成。做后期时也是如此,本来觉得已经终剪了,最后还是会再改一遍,这里添一些,那边减一点。这就是创作过程的本质,画家与作家也是如此,他们也很难知道哪一笔、哪个字才是最适合的结局。结局的时机,往往会决定一件作品的意义,决定艺术家想展现给观众的东西。

其实查理也在最后时刻修改了结局。现在最后一句台词是多萝西在画内说的,她说“我有的是时间”(I’ve got all the time in the world),原来的版本里,布兰迪还在她之后答了一句,但后来这段删掉了。最后,影片不是止于布兰迪的现实世界,而是止于多萝西的世界,止于她的微笑,这一点非常重要。

不同的结局可以带来不同的可能性,所以很多电影其实都处于“未完成”状态。此外,还有不少孵化中的概念种子,创作者在孵化过程中,也会意识到许多属于自我的东西。很多概念虽然最后没有完成,但不代表它们就死去了,也不代表它们未曾存在,它们只是以另一种形式存续,作为一种探索的痕迹。

就像您刚才在讨论《梦幻酒店》的叙事可能性时,谈到的另一种情节走向。

是的,脑海中不同的情节走向,也会影响你的拍摄过程,为表演赋予更多的可能性,这一切都是有意义的。我们在创作时,也会和演员讨论许多背景故事。

虽然这一切不会在影片中呈现,但对于角色的塑造都很有帮助,给他们提供了很多想象空间,这样也就会有更丰富的表演。

您自己也有尚未完成的电影,譬如《湖水里的猛兽》。您觉得这个项目与此前的作品有什么区别?是否承载了您独特的渴望?

在我看来,这个剧本是只有我才能写出来的东西,是从我内心生发出来的故事。

故事的女主角来自中国香港,但在英国生活多年,英语已相当流利,几乎没有任何口音。她丈夫是英国白人,他们一同搬到一座英国的小村庄,因为她丈夫是建筑师,在村庄里有很大的工地,雇了许多中国民工。此前她为了融入英国社会,已经很久没考虑过自己的中国身份。与这些民工接触后,她才渐渐察觉到“中国人”的意义。

同时,她与丈夫想要建立家庭,这意味着两个文化、两个世界的交集。她深刻地意识到,她其实被迫抹杀了一些曾经很在意的东西。于是她决定重新与丈夫商讨,争取自己的地位与文化。她开始察觉到英国人高高在上的一面,他们对中国的兴趣其实只浮于表面。她内心的疼痛愈来愈剧烈,更深刻的冲突也在所难免。

这是个很尖锐的议题,拍出来以后,有些英国观众看了会如坐针毡,但我是想拍出戳穿他们,戳穿有些人,戳穿英国文化里虚伪的一面,所以我一定要写这样的故事。这都是我的切身感受,许多英国人举手投足间的优越感,以及中国人渴望融入的焦虑感,其实始终存在。而且,几乎没有什么作品探讨这种普遍的问题,那就由我来拍吧。

除了社会上的普遍感受,您觉得在电影行业里创作,是否也会遭遇类似的困境?

当然,在英国,我感觉自己永远是局外人。艺术行业和金融、法律、医疗这些行业不同,你的国籍和文化非常重要,它们赋予了你独特的视角,决定了你想讨论的话题。英国流行的东西,还有英国人的生活经验,对我来说完全是陌生的,所以我在这里可能占不到任何便宜。

譬如英国高中生喝酒、早恋、聚会的经历,我根本不了解,我们高中都是在学习(笑)。还有段时间,英国很流行黑人社群的故事,这也超出了我的认知范畴。这里很多项目我觉得自己可以拍,但我其实并不想拍,所以还是要写自己的故事。

许多中国青年导演都在探索故乡,但不管是您此前的访谈,还是刚才提及的故事,其实都没有展露近来流行的、对故土的怀旧情绪,您想处理的都是非常当代的话题。

因为我始终不觉得自己失去了和故乡的联结,我一直把“故乡”带在我身上。我会非常强调这种自我意识,不让身上的这一部分泯灭。我会一直追问自己,这个部分对我来说意味着什么?打动我的究竟是什么?我的想象是什么样的?我渴望什么样的故事?所以,我身上的故乡,也会渗透在我拍摄的作品里。

如今的中国,其实也处于国际化的状态,中国人与海外的联结也越来越多。所以,我不想只拍凝固在过去的故事,我想拍的是现在的中国人,以及当下的生活状态。

我们背负了许多历史,承载了许多文化,这一切对现在的我们来说究竟意味着什么?与其他文化接触时,我们会遭遇何种冲突?建立何种关联?达成何种和解?所以对我来说,乡愁其实是多变的。

我前两天读到一种说法,有人认为“乡愁”很大程度上是种男性化的概念,离乡的意义对女性来说截然不同。您认同这种观点吗?

我此前没考虑过这个角度,但这么一想,社会结构与宗族观念确实对男性有更多期待,他们觉得自己承担着主人的角色,所以有独特的失落感。女人没有这种无形的责任和义务,我也从未觉得自己是什么“主人翁”。

女性创造生命,也更接近生命本身,所以我们的角色更像是海绵,拥有更强的弹性与韧性,更能适应所处的环境,更擅长观察周围的事与人,也更容易吸纳原本不属于自己的事物。或许女性本身就是更流动的存在。

真正重要的自由,关乎专注、觉察、自律与努力,关乎你对他人由衷的关怀,你甘愿为了他们一次次付出,日复一日投身于无数琐碎而庸常的劳作。

此前您还曾以《怀孕的大地》探讨过传统观念对母亲的压迫。您近来提到,自己也做了母亲,如今您对这个身份是否有新的认知?您觉得自己是突破了传统,还是从另一个角度理解了传统?

其实两种情况都是。我之前特别害怕做母亲,因为我只看见了自己要付出的东西,后来做了母亲,才发现这个身份也给了我很多东西。经历过那些艰难困苦后,我意识到生命其实并非关于自我。我们活这一辈子,来人生走这一遭,其实都是为了这个世界,为了周遭的他人。

如果你只是为自己而活,没人会见证你的存在,你也不属于任何人的记忆。人类的存在感,都源于别人讲述的故事。我们通过故事了解他人,无论是历史名人,还是周围的熟人。

意识到这一点后,我觉得很释然。我此前始终很恐惧,害怕失去自我,但其实根本不会。当你天天必须考虑做些什么时,反而是种非常自由的状态。而当你真正随心所欲时,其实你并不会很快乐,因为你只是自在,而不是自由。

我非常喜欢一位叫大卫·福斯特·华莱士(David Foster Wallace)的作家,他说过一段话,曾经令我感到困惑,但如今我终于理解了:

“真正重要的自由,关乎专注、觉察、自律与努力,关乎你对他人由衷的关怀,你甘愿为了他们一次次付出,日复一日投身于无数琐碎而庸常的劳作。”

监制/葛海晨

编辑/Timmy©版权声明:时尚芭莎网编辑时尚芭莎,本文系时尚芭莎网独家原创,如需转载请注明出处。

京公网安备 11010502040483号

京公网安备 11010502040483号